夏休みの自由研究、実験や調べ学習が終わって、いよいよまとめの作業ですね。

「せっかく頑張って研究したのに、まとめ方が分からない…」「見やすいレポートにするにはどうしたらいいの?」と悩んでいませんか?

確かに、研究は一生懸命やったけれど、レポートのまとめ方で悩むことは多いものです。

でも、正しいまとめ方のコツを知れば、お子さんの頑張りがしっかりと伝わる素晴らしいレポートが作れるんです!

実際に、多くの家庭で適切なまとめ方により、子どもたちの研究成果が正しく評価されています。

そこでこの記事では、

- 自由研究レポートに必要な9つの項目

- 学年別の上手なまとめ方のコツ

- 見やすいレポートにするデザインのポイント

- 使いやすいテンプレートの選び方

についてお伝えします!

お子さんの頑張りが先生や友達にしっかりと伝わる、読みやすく分かりやすいレポートを一緒に作っていきましょう。

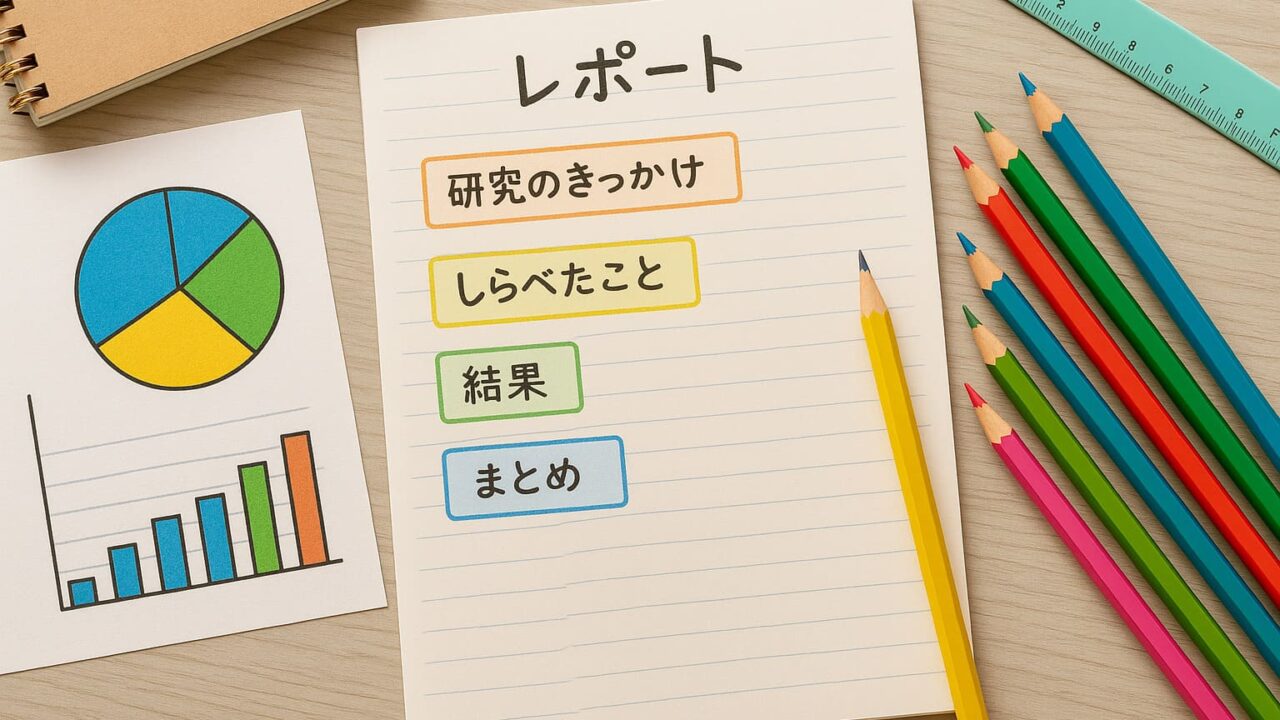

自由研究レポートに必要な9つの基本項目

どんな自由研究でも、読む人が理解しやすいレポートには共通の基本項目があります。

「何を書けばいいか分からない」という場合でも、この9つの項目を順番に書いていけば、自然と分かりやすいレポートが完成します。

必須項目をチェックリスト形式で確認

- タイトル(題名):研究内容が分かる具体的な題名

- 研究のきっかけ(動機):なぜこの研究をしようと思ったか

- 仮説・調べたいこと:研究前に予想したことや疑問

- 研究方法・使った道具:実験手順や観察方法

- 結果:実験や調査で分かったこと

- 分かったこと・考察:結果から考えられること

- 感想:研究を通して感じたこと

- 参考にした本やサイト:情報源の記録

- 研究日・名前:いつ誰が研究したかの記録

これらの項目があることで、誰が読んでも研究内容が理解できるレポートになります。

先生や友達が読んでも「なるほど!」と納得してもらえるレポートを目指しましょう。

各項目の書き方のポイント

各項目にはそれぞれ書き方のコツがあります。

タイトルの付け方では、「○○を調べてみた」ではなく「△△と□□の関係を調べた結果」のように、具体的で結果が予想できるタイトルにすることが大切です。

研究のきっかけでは、「テレビで見た」「お母さんとの会話で疑問に思った」など、身近な体験から研究につながったエピソードを書くと親しみやすくなります。

仮説・調べたいことでは、研究前の予想を書くことで、結果との比較ができ、考察がより深くなります。

研究方法・使った道具では、他の人が同じ実験をできるように詳しく書くことがポイントです。

学年別まとめ方のコツと文字数目安

学年によって文章力や理解力が違うため、年齢に適したまとめ方を選ぶことが大切です。

1年生と6年生では、同じ内容でもまとめ方が全く変わります。お子さんの学年に合わせた無理のない方法を選びましょう。

また、枚数や文字数はあくまで目安であり、学校や先生の指定がある場合はそちらを優先してくださいね。

低学年(1〜2年生)のまとめ方

低学年では、絵や写真を中心にして、文字は少なめに構成することが大切です。

観察や実験の様子を絵で表現し、気づいたことを短い文で書く程度で十分です。「たくさん書かなきゃ」と焦る必要はありませんよ。

- 画用紙2〜3枚程度:無理のない分量で達成感を得る

- 絵や図を多用:視覚的に分かりやすい表現

- 大きな文字で短い文章:読みやすさを重視

- 色鉛筆やクレヨンで彩色:楽しい印象のレポートに

文字数の目安として、1項目につき1〜2行程度(20〜40文字)で十分です。

おすすめの形式は、画用紙や自由帳を使った手書きレポートです。色鉛筆で楽しく彩色しながら作りましょう。

中学年(3〜4年生)のまとめ方

中学年になると、文章での説明を増やしつつ、図表や写真も効果的に使えるようになります。

基本項目をしっかりと書けるよう、バランスの取れた構成を心がけましょう。

- A4用紙4〜6枚程度:詳しい説明ができる分量

- 文章と図表のバランス:両方を組み合わせて説明

- 見出しを工夫:項目ごとに分かりやすく整理

- 実験写真を活用:過程や結果を視覚的に記録

文字数の目安として、1項目につき3〜5行程度(60〜100文字)がちょうど良いでしょう。

おすすめの形式は、レポート用紙や模造紙を使った構成です。

高学年(5〜6年生)のまとめ方

高学年では、しっかりとした文章で論理的に説明し、グラフや表を使ってデータを整理することが大切です。

考察部分で自分なりの分析を加えることで、より深い学習につながるレポートが完成します。

- A4用紙6〜10枚程度:詳細な研究内容をまとめる

- データの視覚化:グラフや表を効果的に使用

- 論理的な文章構成:序論・本論・結論の流れ

- 参考文献の記載:情報源を明確に示す

文字数の目安として、1項目につき5〜10行程度(100〜200文字)でしっかりと説明しましょう。

おすすめの形式は、Wordや手書きでの清書が基本ですが、パソコン操作に慣れていればPowerPointでまとめるのも効果的です(ただし提出形式に合わせて選びましょう)。

見やすいレポートにするデザインのコツ

内容が良くても、見た目が分かりにくいと読んでもらえません。

「せっかく頑張って研究したのに、読みにくくて内容が伝わらない」なんてもったいないですよね。読み手のことを考えたデザインを心がけましょう。

文字とレイアウトの工夫

文字サイズと色使いにも配慮が必要です。

タイトルは大きく、本文は読みやすいサイズに統一します。色は3色程度に抑えて、重要な部分だけに使用することで、すっきりと見やすいレポートになります。

- タイトル:18〜24ポイントの大きな文字

- 見出し:14〜16ポイントで太字

- 本文:10〜12ポイントの読みやすいサイズ

- 色使い:黒・青・赤の3色程度に限定

余白と行間も大切なポイントです。

文字をぎっしり詰めずに、適度な余白を作ることで読みやすさが格段に向上します。行間も狭すぎず、ゆとりを持たせることで、疲れずに読める優しいレポートになります。

図表・写真の効果的な使い方

写真の選び方と配置では、実験過程や結果が分かりやすい写真を選び、写真には必ずキャプション(説明)を付けることが大切です。

グラフ・表の作り方として、データは数字だけでなく、グラフや表にまとめると一目で結果が分かるようになります。

- グラフのタイトル:何のデータかを明確に表示

- 軸の名前と単位:横軸・縦軸の内容を記載

- 色分けや凡例:複数のデータを区別できるように

- データの出典:いつ、どのように測定したかを記載

図解のポイントとして、実験装置や手順を説明するときは、写真だけでなく簡単な図解も併用すると理解しやすくなります。お子さんが手描きした図でも十分効果的ですよ。

テンプレート選びのポイントと活用法

適切なテンプレートを選ぶことで、まとめ作業がぐっと楽になります。

「何から書き始めればいいか分からない」という場合でも、テンプレートがあれば迷わずに進められます。研究内容と年齢に合ったテンプレートを見つけましょう。

研究内容別おすすめテンプレート

研究内容によって、最適なテンプレートが変わります。

実験系の研究では、仮説・実験方法・結果・考察の流れがしっかりと構成されているテンプレートが適しています。グラフや表を挿入できるスペースがあるものを選ぶと便利です。

観察系の研究では、観察記録や写真を時系列で整理できるテンプレートがおすすめです。変化の様子を分かりやすく表現できる構成を選びましょう。

- 調査・アンケート系:データ分析に特化したテンプレート

- 工作・制作系:制作過程を写真で記録できる形式

- 歴史・社会調べ系:情報整理に適したレイアウト

- 植物・生物観察系:継続観察記録に特化した形式

デジタルツールと手書きの使い分け

デジタルツールと手書きには、それぞれ異なる良さがあります。

デジタルツールのメリットとして、修正が簡単で、グラフや表の作成が効率的です。写真の挿入や文字の装飾も手軽にできます。

手書きレポートのメリットとして、温かみのある仕上がりで、絵や図を自由に描けます。低学年にとっては特に親しみやすい形式です。

組み合わせ活用法として、データはパソコンで作成し、手書きレポートに貼り付ける方法もおすすめです。それぞれの良さを活かした使い分けで、素敵なレポートを作りましょう。

無料で使えるテンプレート入手先

- 学研キッズネット:学年別・テーマ別のテンプレート

- Microsoft Office:PowerPoint・Word用テンプレート

- ベネッセ教育情報サイト:まとめ方ガイド付きテンプレート

- 各教育委員会HP:地域特化型のテンプレート

レポート作成でよくある失敗と対策

多くの子どもたちが陥りがちなまとめ作業での失敗例を知っておくことで、より良いレポートが作成できます。

「あとからこうすればよかった…」と後悔しないよう、よくある失敗パターンを事前にチェックしておきましょう。

内容面での注意点

よくある失敗例として、結果だけを書いて考察がない、参考にした情報源を記録していない、仮説と結果の関係が不明確、といった問題があります。

対策方法として、研究過程で気づいたことや疑問に思ったことをメモしておく、情報を調べるときは必ず出典を記録する習慣を付ける、結果が仮説と違った場合もその理由を考えて書く、といった準備が大切です。

- 研究ノートの活用:日々の気づきを記録

- 写真による記録:実験過程を視覚的に保存

- 家族との対話:考察を深めるための意見交換

- 複数回の見直し:完成前に内容をチェック

見た目・構成面での改善ポイント

情報の整理不足として、項目の順序が論理的でない、写真と文章の関係が不明確な場合があります。読み手の立場で構成を見直すことが大切です。

文字の読みにくさについては、小さすぎる文字、色の使いすぎ、行間の詰めすぎは避けましょう。シンプルで読みやすいデザインを心がけることが重要です。

まとめ

自由研究のまとめ作業は、研究の価値を正しく伝えるための大切なステップです。

必要な9つの項目をしっかりと含め、学年に応じた分量とデザインで仕上げることで、読み手に伝わりやすいレポートになります。

今回ご紹介した方法を参考に、テンプレートを上手に活用しながら、お子さんの頑張りがしっかりと伝わる素敵なレポートを完成させてくださいね!

きっと先生や友達からも「すごいね!」と言ってもらえるレポートが完成することでしょう。